学園前ショッピングセンター

学園前ショッピングセンター

奈良県奈良市学園北1-10-1

ショッピング・センター

奈良県近鉄学園前

設計 1958

面積 6640㎡(2010坪)

円形構造がデパートに適することは、中央部分に、柱なしのホールが広くとれ、陳列棚は半径方向でも周方向でも販売方針により分けられる。即ち急ぐ場合には径方向、品物を多く見るためには周方向に通路をとる等、角形建物にない陳列法がある。又円形の四隅は休憩室、手洗所、エレベーター、階段、倉庫、店員控室等に利用出来るので、四角い普通建物と同じにもできる。

デパートについては都心デパートは銀座の如きは別として、大都市では次第に駅と結んだターミナルビルに移行し、ついで田園都市即ち言わばグリーンセンターともいうべき、デパートの地方分散、進出の影向にある。

ショッピング・センターは交通緩和の影響もあつて、欧米では主婦が子供を自動車にのせてわざわざ郊外のデパートへ行き、新鮮な空気と日光を満喫させ、買物もして帰るという一石二鳥の目的に副つている由、従つて低層のもので、明るく、健康的にし、周囲には子供の遊び場などを設ける。たまたま近鉄本社の企画は作者のこの日頃の理想と一致し、作者お得意の円形案を採用された。

敷地は2米以上の高低差あり、半分はマーケット、半分は小売店(住居付)、突出部分は小集会にも利用出来る。

附近に公団住宅の角形アパートが密集し、円形建物は、一種のオアシスの感を与える。このことは横浜市日吉台団地でもいわれ、団地の小学校は特に円形を希望された。

今後の団地売店の一例として、又デパート建築への試案として参考になれば幸である。

(附)デパートについては近鉄本社の依頼により既に大阪の阿倍野百貨店に前記円形構造を応用した別案を作製し、見積まで計算したことがあり、構造上、在来の角形に比し遥かに経済であることを実証したが、日の眼を見ずに終つている。しかし、その当時発表した横線を強調した作者の外観は現在のもの(東京の“そごう”も類似)に影響を与えたように思われる。それまでの案では外観は全然違つたもの、例えば銀座松屋デパートの如きものであつた。

設計内容――平面その他は巻末、設計図集を参照されたい。過渡的状態というのか、小売店舗とデパートが背中合せになつた形で、高台の方は、二階に住宅を持つた店舗が蝟集している。その仕入れは一階、中庭で行われ、オート三輪位は地下道で入れるようになつている。

デパート側は三階建で、一部突出部は二階建、日常は喫茶店であり、夜間は集会等にも利用できる。デパートの中心は仕入、事務室等が集つている。

塔は物見を兼ね、デザインは全然変更したものを実施中である。

医師住宅及び診療所一軒、デパート内には、附近の土地及び建売住宅等の案内所がある。

屋上はビヤホールその他に利用できる設備が施してある。

『円形建築』日本学術出版社(1959年)

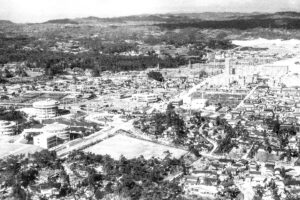

近鉄学園前周辺の住宅空撮(昭和38年)

南側から住宅街が広がる学園前駅周辺を俯瞰する。木造の南口駅舎や帝塚山学園の円形校舎、北口駅前の円形のショッピングセンターなどが確認できる。

『近鉄奈良線』彩流社(2015年)

『円形建築』日本学術出版社(1959年)

『近鉄奈良線』彩流社(2015年)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません