浜井場小学校

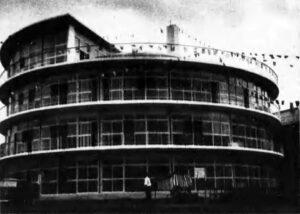

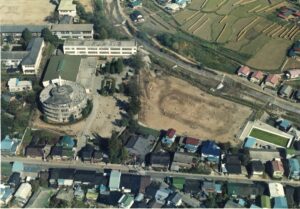

浜井場小学校(昭和30年築、現役)

長野県飯田市小伝馬町1-3503

古墳発掘……ではありません 古代遺跡の発掘?そんなむずかしいものではありません これは長野県飯田市が 工費2千700万円をかけ県下で初めて建築することになった同市浜井場小学校の円形校舎基礎工事です 校舎は3階建 24教室を持ち 681坪の予定です

『サングラフ 5』サン出版社(1955年)

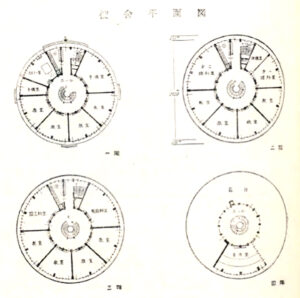

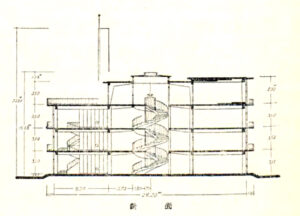

浜井場小学校は建設より五十年を経過した老朽校舎として危険に迫られ、之が改築は教育委員会の建築設計に於て緊急を要するものとして考究していたが、建築用地の狭隘、児童措置並に財政の問題に隘路があり之れを克服し得て然も児童が自ら学ぶ意慾を起さしめ、将来への明るい幸福がかもし出されるような麗美且つ衛生的な新しいデザインに依る建築を実現したいと苦慮した結果、斯界の権威坂本鹿名夫氏の設計に依る円形校舎を採り上げることにしたのである。

金沢市金城学園、又東京都山崎学園を市内小中学校長全員と視察し、教育環境並に教育実践の立場から調査して従来の矩形校舎を明細に長所短所を比較研究し、狭隘用地えの建築、児童措置、財政の大問題を解決し得て尚短所を補正し得る見込が立ったので既設の円形校舎、直径は25米であるがテラスを含めて31米として奥行を広くし、教室の換気に研究を加え、床に防音保温のレキセリユームを使い四階として吸音施設を施した音楽室を設置し温水、暖房、水洗便所に依り児童の保険衛生につき特に留意し施行したのである。

『山都飯田』飯田市(1956年)

飯田市にも円形校舎 長野県飯田市浜井場小学校に高さ22.5M 直径30Mの円形校舎が 工費3800万円で完成した これは金沢市の金城高校 東京練馬の富士見高校 新宿の文化服装学院に次ぐ第4番目の円形校舎として名乗りを上げたもの 子供たちは大喜びで通っている

『サングラフ6』サン出版社(1956年1月号)

天竜の清流を東に望む台地にある城下町飯田は、伝統と文化の町として南信の京都と呼ばれた。人情風俗にいわゆる飯田情緒を香高く発散する城下町としての歴史は、旅人に深い思い出の街として印象づけるものがあった。信濃にはめずらしく南国的な明るい街であるが、昭和二二年火災により一瞬にして市街の三分の二を烏有に帰し、詩の街の姿は消えた。その後都市計画法によるモデル都市として、飯田市は新しい山間の観光都市に生れ変りつつある。派手で新し屋の飯田人は街路にリンゴの並木を作り、円形校舎を建て、市中の墓地を整理して納骨堂とするなど、めざましい転生ぶりである。昔から商人は飯田へいく人間はしっかりした者を選んだといわれるが、昔ながらの消費都市にこそ街の特色はある。

下島正夫著『天竜川(角川写真文庫)』角川書店(1956年)

長野で花火工場爆発

長野県飯田市外の花火工場で大爆発が起こり死者7名 重軽傷170余名という大惨事が起きた 5月29日午後2時20分ごろ 長野県下伊那郡上郷村別府 内山煙火製造所=経営者内山房太郎さん(53)=の作業場で突然大音響とともに爆発 同工場と内山さんの2階建住宅など約126平方mを一瞬のうちに吹き飛ばしたのをはじめ 付近の家屋5むねを全壊 140戸余を損壊した この範囲に入っていた飯田市立浜井場小学校 県立飯田風越高 上郷村農協別府支所など公共建物や民家の現場側窓ガラスが全壊した

爆風と爆風で吹飛ばされたガラス破片のため内山工場夫妻や同工場内の工員 浜井場小学校校庭で体操の時間中ソフトボールをしていた6年生の宮下時子さん(12)など7名が死亡 170余名が重軽傷を負った なかでもせい惨を極めたのは現場付近で 赤いハダを見せた死体と ちぎれとんだ肉片があちこちの壁にはりついたさまは遺体引取りに来た家族の目を覆わしめるものがあった

飯田署の調べによると 原因は『銀竜』という花火の口火を製作中 原料の塩素酸カリをたたいたため発火した模様で 火はまたたく間に近くの乾燥場に並べてあった花火に引火 さらに30日輸出予定して工場に入れてあった花火にも引火 大きくなったもの 損害は約2700万円現場からわずか100mの浜井場小学校では 窓ガラスが全部ふっとび 体操でソフトボールをしていた6年の女子生徒が死亡 重軽傷者30余人をだした

『サングラフ9』サン出版社(1959年)

昭和二十二年四月、南寄りの強風下に発生した大火によって、市街地の約八十パーセントを焼失したが、その後、防火都市として復興し、防火緑地・防火用水・防火壁などが設けられた。この新都市計画にもとづき、市内の墓地は一カ所に集められ、全国的モデル都市の一つとなっている。この計画の際、街路にリンゴ並み木をつくり、円形校舎を建て、当時としてはモダンなドーム型の市公民館を建築した。

『日本の文化地理 第8巻』講談社(1968年)

『山都飯田』飯田市(1956年)

『サングラフ5』サン出版社(1955年5月号)

『サングラフ6』サン出版社(1956年1月号)

『サングラフ9』サン出版社(1959年7月号)

『天竜川(角川写真文庫)』下島正夫著、角川書店(1956年)

『日本の文化地理 第8巻』講談社(1968年)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません