帝塚山中学校・高等学校

帝塚山中学校・高等学校(6号館:昭和31年築、解体年不明、1号館:昭和33年築、解体年不明)

奈良県奈良市学園南3-1-3

帝塚山学園

奈良県近鉄学園前

第1期

設計 1955

施工 銭高組

面積 1660㎡(530坪)

総工費 2,100万円(4.2万円/坪)

第2期

設計 1957

施工 松村組

面積 2350㎡(712坪)

総工費 2,920万円(4.1万円/坪)

男女幼稚園より高校まで

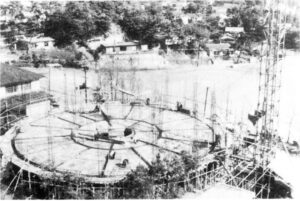

大阪住吉にある古くからの名校帝塚山学院の分校として戦時中造られたもの。近鉄の整備開発と共に大きく発展す。丘陵地帯なので矩形校舎は不適。高さ6米余の小山の上に直径40米位の空地あり、まず一期を建て地下道により下の校舎と結ぶ。この様に中央廻り階段はどの方向にも連絡出来て便利である。各階5教室、計15教室及び屋階。

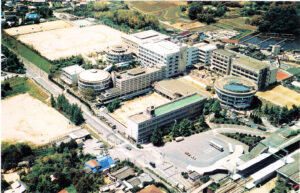

二期は直径27米、屋階のみ30米、各階6教室、計18教室、屋階は大講堂兼体育館として使用している。最も経済的なタイプとして屡々繰り返したものであるが、現在では更に改良を加えたものが出来ている。

一期は音響の点では山崎学園を改良しつくして完全なものとなつている。一期及び二期共工費の点で大体、作者の理想通りに近ずいた。しかし出来栄えにはまだ満足はしていない。

二期には普通教室9の他は校長室、職員室、事務室、宿直室、衛生室、ロッカー室、応接室、大会議室、小会議室、作法室、購買部室の他前記大講堂を含んでいる。

工費については前項と同様、外部工事、例えば貯水槽及びポンプ、浄化槽等給排水及び屋内の電気、衛生、消火栓、インターホン等弱電関係その他黒板、掲示板、ダストシュート、モップ戸棚兼下流その他の必要な諸施設をほとんど網羅し、別途工事としてはガス、水道及び電気等外部の引込及び家具、カーテン位のものである。

(以下の実例、工費はすべてこれに同じ)。

『円形建築』日本学術出版社(1959年)

「以和為貴」

―四半世紀のえにし―

泉 市郎

(略)

いまの第一円型校舎の建設について、森先生から相談を受けたのも、この頃のことであった。当時建築課長をしていた中島忠継君を紹介して、その意見を聞いた。建築学会の雑誌で見ると、坂本鹿名夫氏の考案になる円型校舎が、とても安くてできるのだ、という話であった。そこで、早速、学園からは森先生と中村門左事務局長、近鉄からは高田祐開発局長、それに私も同道して、同氏の設計になる東京は富士見高校の円型校舎なるものを見学に行った。森先生も「これはいける」とおっしゃって、坂本氏を招くこととなったのであった。当時は、近鉄も、金にはずいぶんつまっていたときであったが、この建設には、なにがしかのお力添えはできたように覚えている。

なにしろ、関西では初めてのことであったので、たちまち有名になり、あちこちでこれをまねる学校も多くなったが、あやめ池の円型劇場や、学園前のショッピング・センターなども、そのひとつであった。

昭和三十一年十二月の火災で焼失した校舎のあとに建ったのも、第二円型校舎ということになったわけである。

(略)

(理事・学園長補佐)

『星晨―創立四十周年記念誌』帝塚山学園(1981年)

『円形建築』日本学術出版社(1959年)

『私学の創立者とその学風―日本私立中学高等学校連合会三十年史―』(1977年)

『星晨―創立四十周年記念誌』帝塚山学園(1981年)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません