萩光塩学院中学校・高等学校

萩光塩学院中学校・高等学校(昭和30年築、平成29年解体)

設計:清水建設広島支店設計課(安本利行)

施工:清水建設広島支店

山口県萩市東田町15

58 萩光塩学院の円形校舎

カトリックのメルセス会は昭和二七年二月に萩光塩女子学園を開校し、三四年一〇月に萩光塩学院と改称したが、県下では唯一の、幼稚園から高等学校までの一貫した教育体制の整った学校である。その間三〇年一〇月には東田町の毛利家別邸の所に円形校舎を建築したが、当時全国的にも数少いものであった。

『写真集 明治大正昭和 萩』国書刊行会(1982年)

戦後05

萩光塩学院円型校舎

―歴史の町に円筒形モダン校舎―戦後のベビーブームで昭和30年代には児童数が大幅に増加し、各地で学校校舎の建設が急がれた。そのほとんどが国の標準設計に基づく、横長のRC造矩形校舎だったが、一方で円型校舎へのブームが起こる。

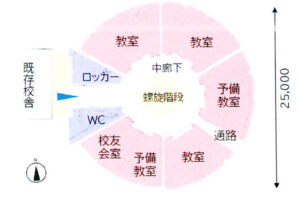

円型校舎とは、円の中央部に螺旋階段と廊下を配し、ドーナツ部分を概ね6分割して扇形の教室とした校舎を言う。多くは3階建てで、矩形校舎より、経済的、機能的に優れ、更に水平窓と円筒形のシンボリックな外観が好まれた。この動きは、矩形の公営住宅に対するスターハウス(戦後07)の登場にも似ている。戦後、鉄筋コンクリート造の普及により、設計者が発想した自由な造形が技術的にも可能になったとも言えるだろう。

この特異な形の校舎を考案したのは建築家の坂本鹿名夫(1911~1987年)である。坂本は「円型こそ最も経済的」との信念を持ち、生涯100棟以上もの円型校舎のほか、ホールや病院なども円型で設計した。

光塩学院円型校舎の設計は、昭和30(1955)年。RC造3階建て、屋上部に小型円型の展望室が乗る。1階北東の玄関を抜けると、中廊下と屋上まで吹き抜けの階段室。ここから2階、3階の各部屋にアプローチできる合理的なプランだ。扇形の各教室は明るく、教員と生徒との距離が近く全体を見渡せる。

この校舎の設計は、坂本ではなく、清水建設広島支店であった。校舎を円型にするという画期的アイデアは、既に他の建築技術者へと広がりを見せていたのだ。だが、独立性の高い形態は、増改築には対応しにくく、昭和40年代に入ると建設されなくなった。

60年以上を経過したこの校舎は、老朽化により平成29年に解体された。全国的にも多くの円型校舎が姿を消す中、倉吉市立明倫小学校(昭和30年建設、鳥取県)はフィギアミュージアムに転用。朝日町立朝日小学校(37年建設、三重県)は耐震改修後、国登録文化財となった。戦後のモダニズム建築も歴史的文化的価値を持つことを認識すべきだろう。歴史の町・萩から消えていったのはいかにも惜しい…。萩市東田町15<参考文献>「円型校舎における形態の多様性」藤木竜也ほか(2023年、日本建築学会計画系論文集)

※平成29年解体、現存せず南側外観。RC造3階建ての湾曲した形態と、壁に沿って連続する水平ガラス窓がモダンな印象を与える(2016年5月撮影、17年解体)

<上右>円グラフのような2階平面図。廊下は短く、間仕切り壁が少ない、コンパクトな形態(参考より)

<上左>キャンパス上空写真(廣澤洋子氏提供)

<下右>扇形教室内部。黒板、教壇は間仕切り壁側にあり、生徒机は窓に向け放射状に並ぶ

<下左>屋上ペントハウスも円型だ。屋上は360度の展望デッキとなり、見晴らしがよかった原田正彦著『やまぐち近代建築ノート』(2025年)

『私学の創立者とその学風―日本私立中学高等学校連合会三十年史―』(1977年)

『写真集 明治大正昭和 萩』国書刊行会(1982年)

原田正彦著『やまぐち近代建築ノート』(2025年)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません